駒繋(コマツナギ)

駒繋(コマツナギ)は、夏にピンク色の花を咲かせる、マメ科の山野草。その名前の由来は、根が地中深く入って、馬(駒)を繋げるほど丈夫なところからきています。

駒繋(コマツナギ)の花言葉は、「希望を叶える」です。由来は、ひとつひとつの花は小さくとも、健気に咲き誇る駒繋(コマツナギ)の花に合った花言葉となっています。

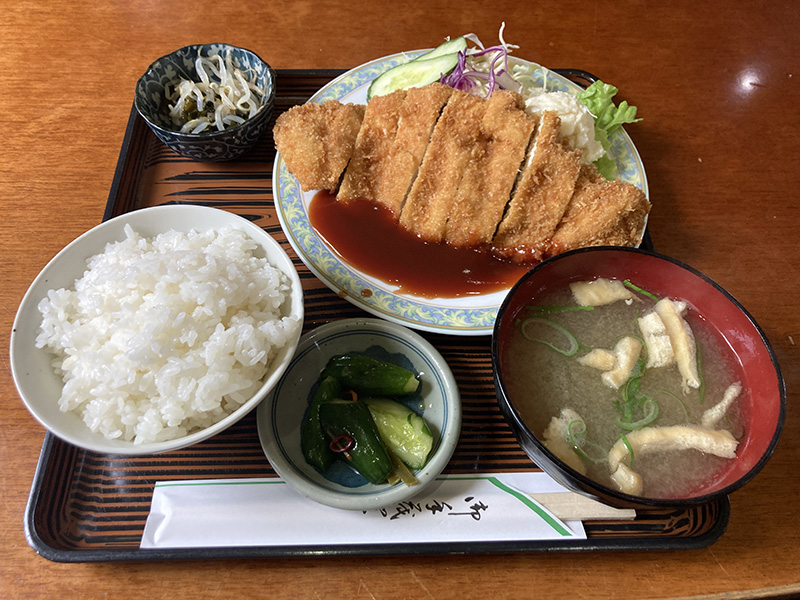

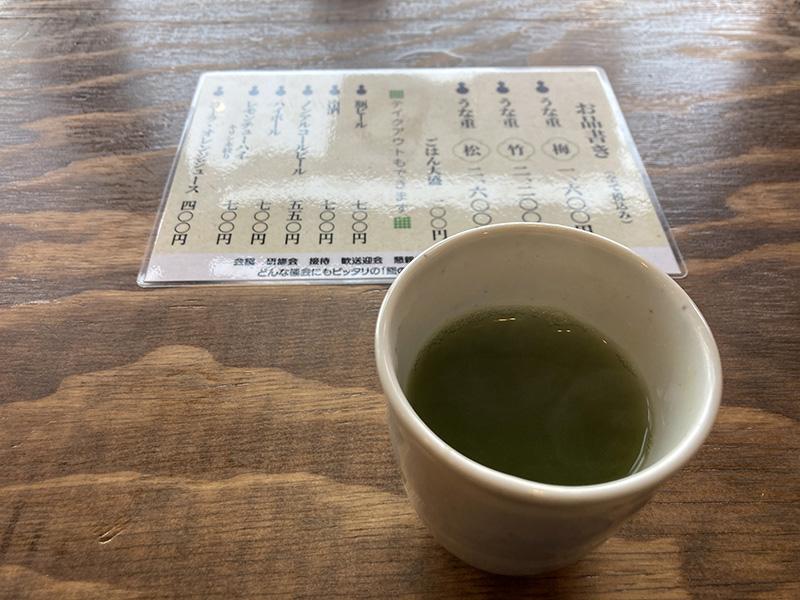

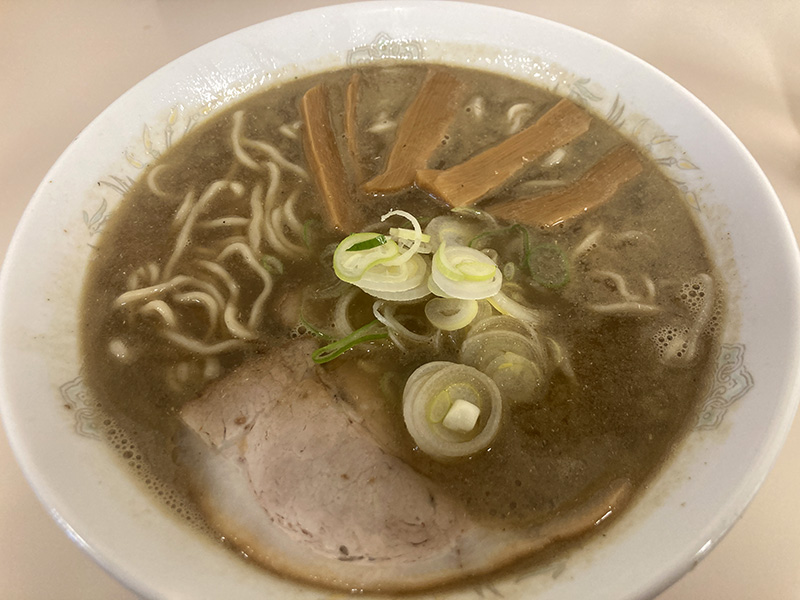

麺処 駒繋(コマツナギ)

ジャコウアオイ(麝香葵)

ジャコウアオイは、アオイ科ゼニアオイ属に分類される多年草です。 ヨーロッパが原産地で、日本では明治時代に持ち込まれた外来種です。 花は夏に咲き、淡紅色や白色の花をつけます。 葉は切れ込みがあり、麝香の匂いがします。 観賞 […]

プリムラ・アカウリス、茶房

プリムラ・アカウリスは、サクラソウ科の多年草です。 寒さに強く、秋から春にかけてさまざまな色の花を咲かせます。 花言葉は「無言の愛」「富の誇り」「神秘な心」「可憐」「運命を開く」です。

ハクモクレン

ハクモクレンは、中国産のモクレン科モクレン属の落葉樹です。 春先に葉が展開する前に、白色の大きな花を上向きに咲かせます。 ハクモクレンの花言葉は、「気高さ」「崇高」です。 花は花被片9枚で、萼片と花弁は分化していません。 […]

ヒガンバナ(彼岸花)

ヒガンバナ(彼岸花)は、ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草で、中国大陸が原産地です。 日本には古くから伝わり、秋の彼岸の頃に鮮やかな赤い花を咲かせます。 ヒガンバナ(彼岸花)は、球根で増えます。 花言葉は、「悲しき思い出」 […]

ツバキ、園

ツバキは、ツツジ目に属し、ツバキ科に分類されます。 この科には、ツバキ、サザンカ、チャ(茶の木)、ナツツバキなどが含まれています。 ツバキ科の植物は、主に東・東南アジアに分布しています。 ツバキの花言葉は「控えめな素晴ら […]

キク(菊)

キク(菊)は、キク科キク属の植物で、秋に美しい花を咲かせます。 菊は中国から日本に伝わり、古典菊や洋菊など多くの品種が作られました。 これは食用の菊です。 キク(菊)の花言葉は、「高貴」「高潔」「高尚」です。

ソメイヨシノ、紅葉

ソメイヨシノの紅葉は、部分的に黄色が交じることもあり、様々な色味の葉を見せてくれます。 ソメイヨシノは、明治の中頃からサクラの中で圧倒的に多く植えられた品種です。 染井村(現在の東京都豊島区駒込)の植木職人が作り出したも […]

アスター、庭

アスターは、キク科の一年草で、中国原産の植物です。 エゾギクやサツマギクとも呼ばれます。 花色が豊富で、赤・白・黄・紫などの色があります。 花の形も品種によってさまざまで、半八重咲きやポンポン咲き、万重咲きなどがあります […]

アスター

アスターは、キク科の一年草で、中国原産の植物です。 エゾギクやサツマギクとも呼ばれます。 花色が豊富で、赤・白・黄・紫などの色があります。 花の形も品種によってさまざまで、半八重咲きやポンポン咲き、万重咲きなどがあります […]

カルミア

カルミアは、北アメリカやキューバに自生する常緑低木で、ツツジ科の植物です。 コンペイトウのような形をした色濃い蕾から、皿形に開く花を咲かせます。 花色は赤やピンク、白などがあり、品種によっては花に模様が入るものもあります […]

ブッソウゲ

ブッソウゲはアオイ科フヨウ属の常緑低木で、熱帯や亜熱帯に広く分布しています。 花色は赤や白、ピンク、オレンジ、黄色など多彩で、大きくて美しい花を咲かせます。 花の形もラッパ状や杯状などさまざまで、半八重咲きや八重咲きもあ […]

キク(菊)、園

キク(菊)は、キク科キク属の植物で、秋に美しい花を咲かせます。 菊は中国から日本に伝わり、古典菊や洋菊など多くの品種が作られました。 キク(菊)の花言葉は、「高貴」「高潔」「高尚」です。

クリ

クリは、ブナ科クリ属の木の一種です。 クリは日本と朝鮮半島南部に分布します。 クリは雌雄同株・雌雄異花で、白い穂状の花序を咲かせます。 花序の上部には多数の雄花がつき、下部に2、3個の雌花がつきます。 クリの花は虫媒花で […]

ミヤコワスレ

ミヤコワスレは、4月〜6月にかけて紫色や白色の花を咲かせる多年草です。 江戸時代から栽培されている山野草で、茶室に生ける「茶花(ちゃばな)」として古くから親しまれています。 ミヤコワスレは漢字で「都忘れ」と表記されます。 […]

ぺチュニア

ぺチュニアは、南米原産のナス科ペチュニア属です。 ペチュニアの別名は、衝羽根朝顔(つくばねあさがお)です。 ペチュニアの花言葉は、「あなたと一緒なら心がやわらぐ」「心のやすらぎ」です。 園芸植物として花が観賞されることが […]

ジャノメクンショウギク

ジャノメクンショウギク(蛇の目勲章菊)は、南アフリカ原産のガザニアの園芸品種で、キク科ガザニア属の半耐寒性多年草です。 花の形が勲章のように見えることから、この名前がつけられました。 花色は白や黄色、オレンジ、赤などの鮮 […]

マリーゴールド

マリーゴールドは、キク科コウオウソウ属の一年草で、黄色やオレンジ色などの鮮やかな花を咲かせる植物です。 マリーゴールドの花言葉は、全体としては「嫉妬」「絶望」「悲しみ」などす。 黄色いマリーゴールドは「健康」、オレンジ色 […]

最新の投稿・ページ、新規・更新すべてを網羅

最新の投稿

最新のページ

新規・更新をチェック!

すべての投稿・ページの新規、更新を網羅して、一覧表示しています。

鷹丘橋、弘前公園

鷹丘橋とは、弘前公園の内濠に架かる橋で、本丸と北の郭を結んでいます。 鷹丘橋という名は、弘前城の旧名である鷹丘城(高岡城)にちなんだものと思われます。 この橋は1670年(寛文10年)、4代藩主 信政 が母の屋敷のある北 […]