福島県会津若松市追手町、会津若松城。地元では鶴ヶ城(つるがじょう)、黒川城、会津城とも呼ばれています。

会津若松城

会津若松城

会津若松城

会津若松城

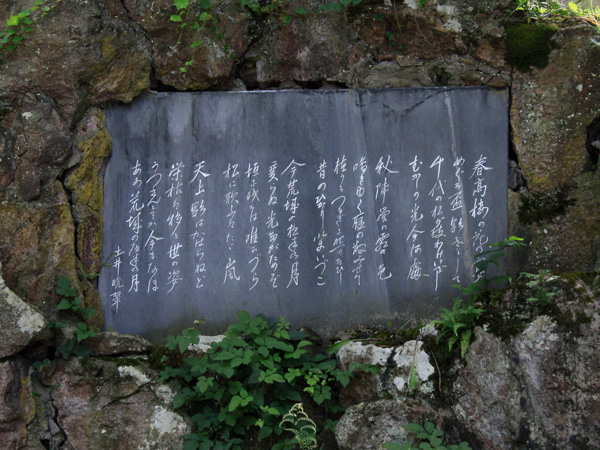

土井晩翠氏が作詞した「荒城の月」の歌碑。荒城の月は、唱歌の懸賞の応募作品として滝廉太郎氏が作曲した作品。

その楽曲に仙台出身の作詞家 土井晩翠が作詞しました。

明治生まれの晩翠が修学旅行で鶴ヶ城跡を訪れた際に荒れ果てた姿を目にしたとき、青葉城と重ね合わせて、詩を書きました。

仙台市青葉城にも歌碑があります。

会津若松城

碑文は、

春高楼こうろうの花の宴えん めぐる盃さかずきかげさして

千代の松が枝えわけいでし むかしの光いまいずこ

秋陣営の霜の色 鳴きゆく雁かりの数見せて

植うるつるぎに照りそいし むかしの光いまいずこ

いま荒城のよわの月 替わらぬ光たがためぞ

垣に残るはただかつら 松に歌うはただあらし

天上影は替わらねど 栄枯えいこは移る世の姿

写さんとてか今もなお 嗚呼荒城のよわの月

鵜戸神宮、楼門

宮崎県日南市大字宮浦3232、鵜戸神宮。 Nさんからのお便りです。 この神社は断崖の中腹に鎮座しており、本殿は海食洞の中に建てられています。 参拝するには崖に沿って作られた石段を降りる必要があり、神社としては珍しい「下り […]

諸国漫遊

全国を旅した記録。観光地、名所旧跡、テーマパーク、まつりなど。 一覧にしてみました。こうして記録しておかなければ忘れてしまいそう。自分でまた見て、記憶を新たにして、また行ってみようかなあとも思います。いっしょに 旅行した […]

多摩動物園

東京都日野市程久保7-1-1、多摩動物園。豊かな自然が多く残った園内で、動物をできるだけ自由な姿で展示するために、檻のかわりに壕で仕切るようにし、広い放飼場に放養形式で展示をしています。 野生で群れをつくる動物は、なるべ […]

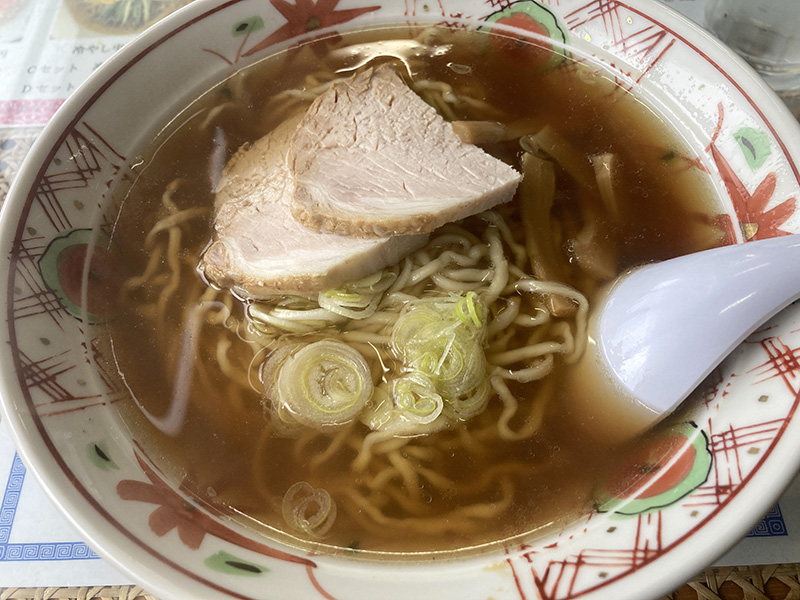

五目そばとチャーハンのセット

東京都大田区羽田空港3丁目3-2、中華料理 彩鳳 羽田空港第1ビル。 中華料理 彩鳳 羽田空港第1ビルは、羽田空港の第一ターミナル内にある中華料理店です。 昭和38年から羽田空港内で営業している老舗です。 Sさんは、日本 […]