橋雲寺

青森県弘前市大字愛宕字山下63、橋雲寺。

橋雲寺は青森県弘前市にある真言宗智山派の寺院で、山号は愛宕山です。

本尊は勝軍地蔵菩薩で、津軽藩祖の津軽為信が津軽統一の際に信仰したと伝えられています。

橋雲寺は津軽弘法大師霊場の第八番札所としても知られており、境内には奥之院や稲荷祠堂などがあります。

辰年や巳年生まれの人の一代守り本尊としても有名で、徳と火難除けにご利益があるとされています。

橋雲寺

橋雲寺、参道

愛宕山大権現

橋雲寺、参道

津軽十景之一の石碑

津軽十景之一とは、津軽地方の景勝地の中で最も美しいとされる10カ所のことです。

目屋渓、座頭石、法峠、弘前公園、乳井神社、岩木山、芦野公園、愛宕山、御幸公園、久渡寺

津軽十景之一の石碑

橋雲寺、参道

橋雲寺、参道

橋雲寺、奥の院

橋雲寺、奥の院

橋雲寺、奥の院

愛宕山の頂上には奥院があり、ここには本尊の「勝軍地蔵」が祀られています。

橋雲寺、奥の院

橋雲寺、奥の院

勝軍地蔵は、地蔵菩薩が甲冑を着て馬に乗った姿で、戦勝や開運などの祈願に応えるとされます。

愛宕権現は、イザナミが垂迹した神で、火伏せや防火などの神徳があります。

橋雲寺、奥の院

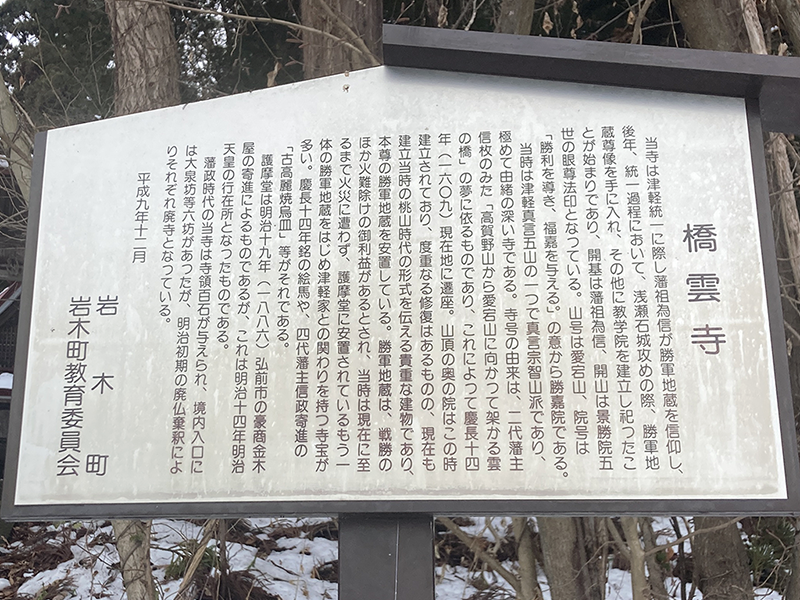

橋雲寺の由来

橋雲寺の由来

二の丸丑寅櫓、弘前公園

青森県弘前市、二の丸丑寅櫓(にのまるうしとらやぐら)は、弘前公園にある弘前城の櫓(やぐら)の一つです。 櫓とは、城郭に取りつく敵への攻撃や物見のために造られた塔のような建物です。 二の丸丑寅櫓は、二の丸の北東を守るために […]

藤田記念庭園、庭園

青森県弘前市上白銀町8-1、藤田記念庭園。 弘前公園に隣接し、弘前市出身の藤田謙一氏が大正八年に別邸を構える際、つくらせた庭園です。 その後、弘前市政百周年記念事業として整備し、平成3年7月に開園しました。藤田記念庭園( […]

八坂神社、弘前

八坂神社は、京都の祇園社の総本社で、素戔嗚尊(すさのおのみこと)や縁結びや美の神様などが祀られています。 弘前の八坂神社は、弘前城の南側に鎮座し、元々は大圓寺牛頭天王として悪疫を封じる祈願所として尊崇されていました。 明 […]