小説「津軽」の像記念館

青森県北津軽郡中泊町大字小泊字砂山1080-1、小説「津軽」の像記念館。

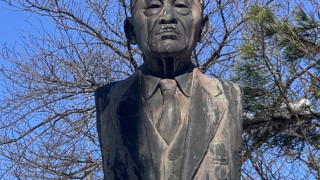

太宰と子守のタケが数十年振りの再開をした場所で「津軽」のラストシーンを具象化した像が建てられています。

太宰治の代表作の一つである小説「津軽」にまつわる品や映像を展示しています。

小説「津軽」は、太宰治が1943年に発表したエッセイ風の作品で、故郷の青森県を旅した際の体験や感想を綴っています。

その中で、太宰は30年ぶりに再会した子守りのタケとの思い出を語っています。

小説「津軽」の像記念館は、太宰が小泊小学校を訪れた際に運動会を見た場所に建てられました。

館内には、太宰の復元の声や、タケが太宰との思い出を語る映像などがビデオシアターにて上映されています。

太宰や小説「津軽」に関する写真や資料も展示されています。

太宰治とタケ

小説「津軽」は、太宰治が1944年に発表した作品で、故郷の青森県を旅した際の体験や感想を綴っています。

主人公は、東京から青森に向かい、懐かしい友人や家族と再会しながら、津軽各地を巡ります。

知っている土地や人々は感情移入してしまうので、客観的には語れないという理由で、序編では金木や五所川原などの地域を紹介し、本編では竜飛岬や深浦などの地域を紹介します。

旅の目的は、30年ぶりに再会した子守りのタケとの思い出を語ることです。

タケは主人公が3歳のときに14歳で子守りをしてくれた女性で、主人公にとって母親のような存在でした。

物語の最後には、小泊という村で運動会が行われており、主人公は満開の桜の下でタケと再会します。主人公はタケと一言も話さないまま、彼女の横に座って「平和とは、こんな気持の事を言うのだろうか」と思います。

この作品は、太宰治が自分自身や故郷について振り返った自伝的な小説であり、津軽の風土や文化、人情を魅力的に描いています。

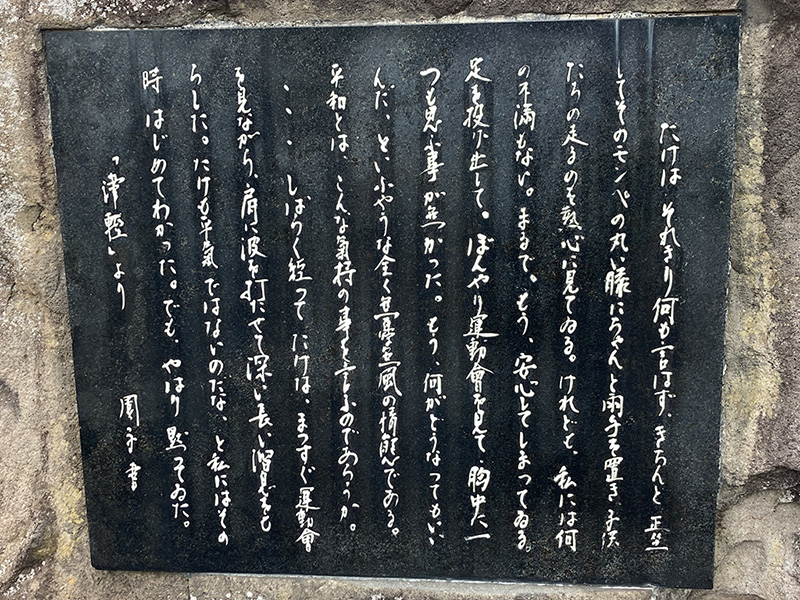

小説「津軽」より

久渡寺、津軽三十三観音霊場第1番札所

青森県弘前市坂元字山元1、久渡寺。津軽三十三観音霊場第1番札所で、最勝院や百沢寺(現 求聞寺)、橋雲寺、国上寺とともに津軽真言五山の一つです。 久渡寺は、真言宗智山派の寺院です。 山号は護国山、院号は観音院です。 本尊は […]

忠霊塔

忠霊塔は、青森県弘前市の禅林街にある戦没者の供養塔です。 元々は昭和16年(1941年)に計画され、昭和20年(1945年)に完成しました。 太平洋戦争終戦後、多くの忠霊塔が撤去されましたが、弘前の忠霊塔は「忠」の字を外 […]

弘前天満宮

青森県弘前市西茂森1丁目1-34、弘前天満宮。 菅原道真朝臣命(すがわらのみちざねのあそみのみこと)を祀るが、 神体は大行院において代神として祀られていた天満宮のものに同院本尊の文珠菩薩と、 種里城に拠った大浦家(後の津 […]