投稿: 2021年7月25日

青森県青森市浅虫字坂本9-30、正立食堂 (まさだてしょくどう) 殻付きのウニとホタテ、うにお膳。 うに、いくら、鮑丼、これは贅沢。

投稿: 2019年5月18日

大町桂月(おおまち けいげつ)、高知県出身で、近代日本の詩人、歌人、随筆家、評論家。弘前市百沢岩木高原「やすらぎの駐車帯」、碑文は、暖かき日影を負ひて山草の錦をわくる秋の山かな

投稿: 2022年10月24日

青森県弘前市常盤野、弘前りんご公園 。りんご追分け歌碑。美空ひばりさんの歌声が流れます。

投稿: 2021年1月11日

青森県南津軽郡田舎館村、田んぼアート、モナリザ 田んぼアート、棟方志功 田んぼアート、雷神風神 田んぼアートTOPへ 田舎館村へ続く

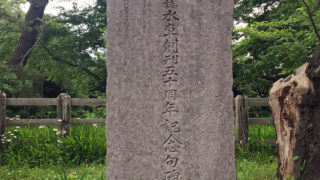

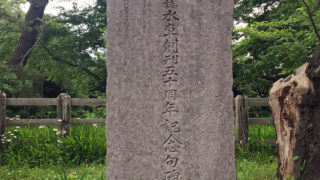

投稿: 2019年5月19日

俳誌「水車」創刊50周年記念句碑 五所川原市金木町芦野芦野公園駅 昭和61年10月26日建立

投稿: 2019年6月2日

当WEBサイト内をgoogleで検索してみてください。

投稿: 2021年1月3日

田舎館村は昭和30年4月1日、田舎舘村と光田寺村が合併して誕生しました。肥沃な土地に米、リンゴ、花き、そ菜等を主産業とする農業の町です。 津軽平野の南部に位置して、縄文時代や弥生時代の遺跡が数多くあります。弥生時代中期の […]

投稿: 2021年1月10日

青森県西津軽郡深浦町北金ヶ沢字榊原、千畳敷。 大町桂月文学碑、千畳敷。 碑文は、「北金沢も過ぐれば、山脚直に海に接するやうになりて、嬉しや、目ざしたる大戸瀬に達せり。幅の七八十間は海に突出したる方面の長さ也。長さの五六町 […]

投稿: 2019年5月17日

青森県青森市大字石江字高間140-2、 あおもり旬味館 1F魚っ喰いの田 新青森駅店

投稿: 2022年12月11日

青森県弘前市新寺町129、真そばや 會。閉店しました。

投稿: 2019年5月17日

洋食、喫茶、ティクアウトなど。 青森県五所川原市広田榊森47-3 、グリルストウ。定休日は8月13日、12月31日です。 青森県つがる市柏上古川八重崎35-17 、めるしー。いつもは、チキンカツ定食が定番です。本日は、ハ […]

投稿: 2019年5月22日

青森県中津軽郡西目屋村、津軽ダム、放流しています。高さ97.2m、堤頂長342mの重力式コンクリートダム。

投稿: 2023年3月12日

シクラメンは、花の少ない冬に多くの花を咲かせてくれる球根植物です。 シクラメンの花言葉は遠慮、気後、内気、はにかみ です。

投稿: 2023年7月12日

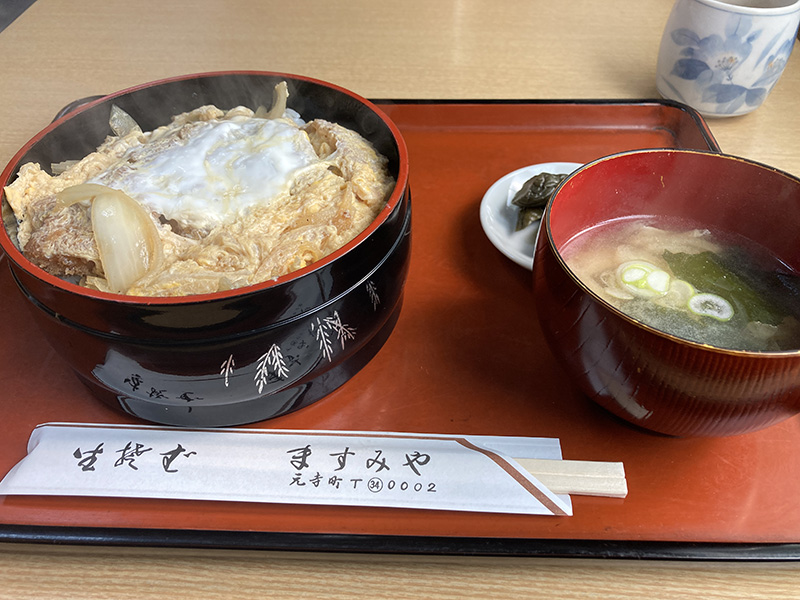

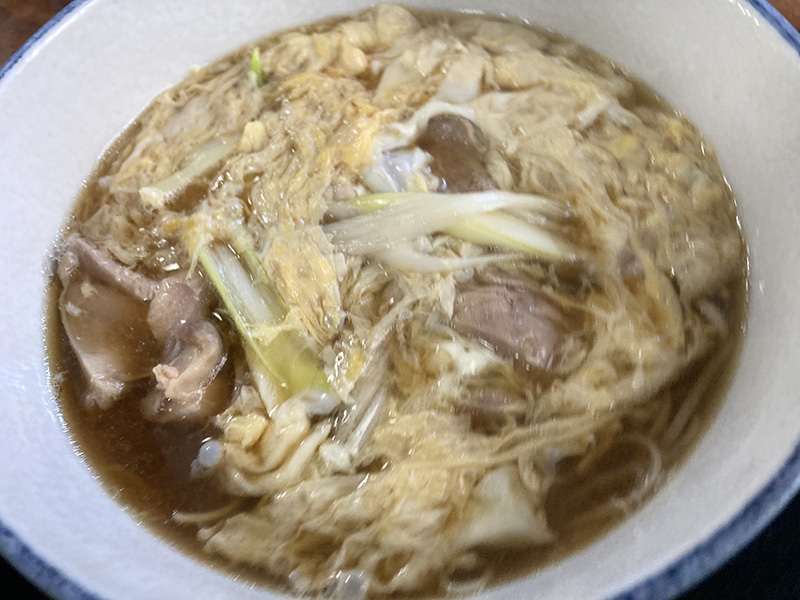

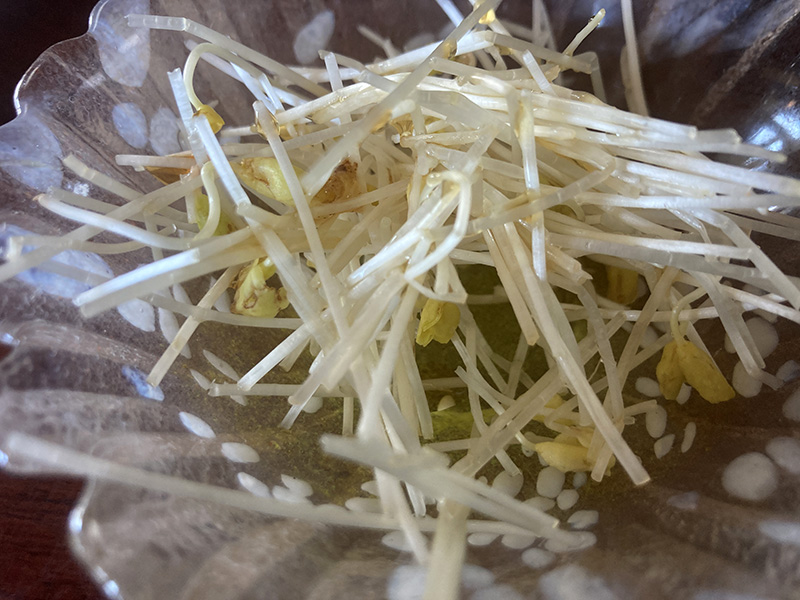

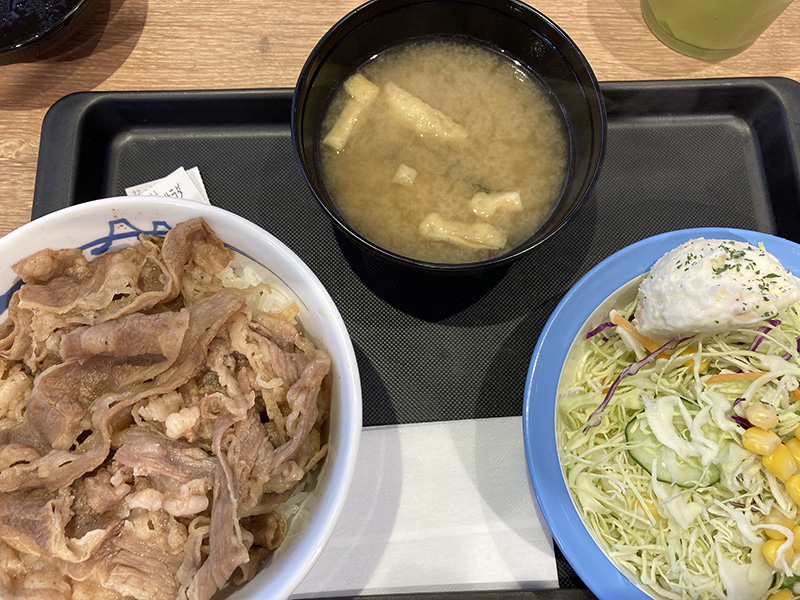

青森県弘前市末広4丁目1-5、中華厨房 たんたん。定休日は水曜日。 担々麺 チンジャオロース(青椒肉絲)

投稿: 2021年5月27日

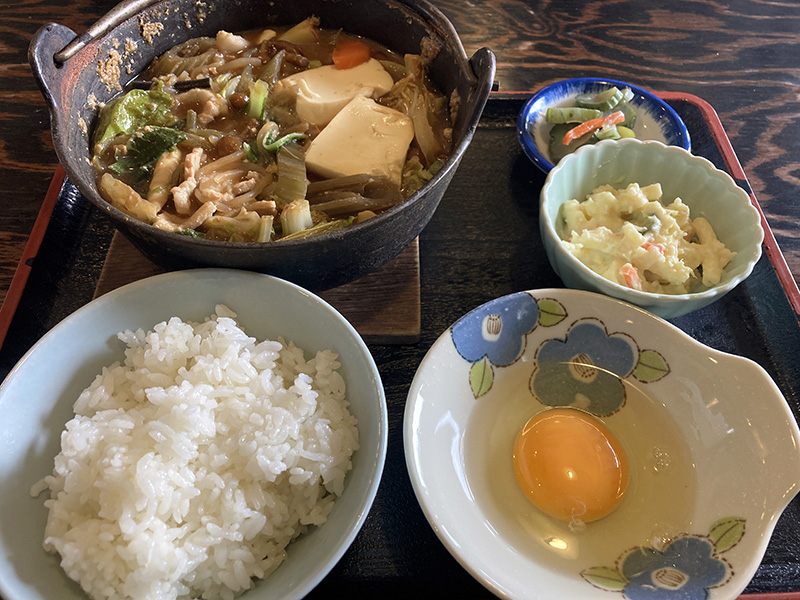

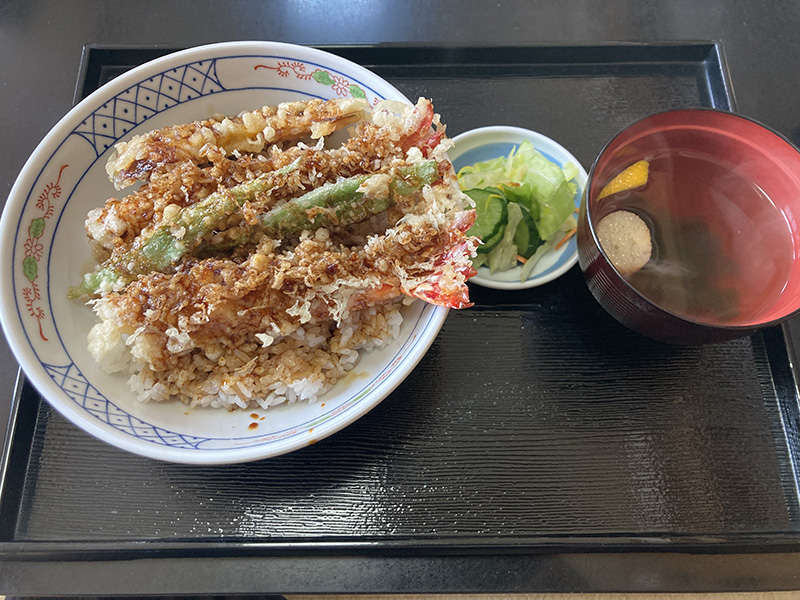

青森県平川市 碇ヶ関碇石13-1 津軽関の庄文化観光館内、お食事処 彩里。 自然薯うどんとミニ天丼

投稿: 2021年1月11日

東京都台東区上野公園9-83、上野動物園は、東京の都心部にありながら自然とその景観を維持している都市型の動物園で、約350種3,000点(2021年4月30日現在)の動物を飼育しています。 ジャイアントパンダ舎には、 ジ […]