弘前ねぷた

青森県弘前市、弘前ねぷた。

武者絵どが描かれた扇型や人形型の山車が、太鼓や笛の囃子に合わせて市内を練り歩きます。

弘前ねぷたは、眠気や怠け心を流す「眠り流し」という農民行事から発展したと言われています。

弘前ねぷたが初めて文献に登場したのは、1722年(享保7年)の「御国日記」に5代藩主・津軽信寿が「祢むた」を高覧したという記録です。

2022年(令和4年)には、弘前ねぷたの300年祭が開催されました。

弘前ねぷた

弘前ねぷたの由来には、主に3つの説があります。

弘前ねぷた

眠気や怠け心を流す「眠り流し」という農民行事から発展したという説です。

燈籠などが用いられ、徐々に手が込んできて大掛かりな美麗なものへと進化し、現在の華麗なねぷたに発展してきたといわれています

弘前ねぷた

平安時代初期、征夷大将軍・坂上田村麻呂が蝦夷征伐の折、敵をおびき出すために大きな人形を作ったという伝説です。

弘前ねぷた

弘前ねぷた

津軽為信説:1593年(文禄2年)に藩祖の津軽為信が上洛中、盂蘭盆会での趣向として二間四方の大燈籠を作らせたという伝承です。

弘前ねぷた

弘前ねぷたの歴史は、記録としては300年ほどあります。

1722年(享保7年)に弘前藩庁の「御国日記」に「祢むた流し」という記述が初めて登場しました。

それ以前にも、弘前藩の藩祖・津軽為信が京都で大型の灯籠を運行したという伝承や、坂上田村麻呂が蝦夷征伐の際に大きな人形を作ったという伝説など、様々な説がありますが、確かなことは分かりません。

弘前ねぷたは、眠気や怠け心を流す「眠り流し」という農民行事から発展したと言われています。

その後、七夕やお盆の行事と結びつき、武者絵や人形などが描かれた扇型や人形型の山車に変化していきました。

弘前ねぷたは、重要無形民俗文化財に指定されており、日本の伝統文化として高く評価されています。

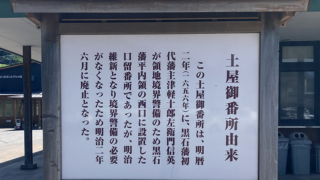

土屋御番所

青森県東津軽郡平内町土屋鍵懸56、ほたて広場内、土屋御番所。 土屋御番所は、江戸時代に黒石藩が設置した口留番所のことです。 口留番所とは、領地の境界にある検問所で、通行人の身分や目的を調べたり、不審者や密輸品を取り締まっ […]

大鰐の大日様

青森県南津軽郡大鰐町蔵館村岡12、大円寺(高野山真言宗大圓寺)は、津軽では「大鰐の大日様」として篤い信仰を集める名所です。 十二支8番目の未年の大円寺 十二支9番目の申年の大円寺 守り本尊:大日如来様 呼称:大鰐の大日様

赤田のアカマツ

青森県北津軽郡板柳町大字赤田字松下、赤田のアカマツ。 赤田には、アカマツという名前の古木があります。 板柳町の指定文化財第八号になっています。 このアカマツは、樹齢約300年、樹高約12.5メートル、幹周囲約3.55メー […]

松尾芭蕉句碑、黒石神社

青森県黒石市市ノ町、黒石神社内、松尾芭蕉句碑。 1893年、明治二十六年建立。 句碑文は、春も稍けしき調ふ月と梅 春の夜におぼろげに照る月と咲き始めた梅の花を見て、春の気配が次第に整ってくることを感じたものです。 季語は […]

嶽きみ、柳田とうもろこし店

青森県弘前市百沢字裾野892、柳田とうもろこし店。 嶽きみとは、青森県弘前市の西部にある岩木山の麓に広がる嶽高原で栽培されるブランドとうもろこしです。 その甘さの秘密は、昼夜の寒暖差にあります。 嶽きみは地域団体商標とし […]

最新の投稿をカテゴリー別に閲覧できればということを考えてみました。

ラーメン、中華料理、和食、洋食など。

まとめて見ることができれば、超便利!

弘前城東門、弘前公園

弘前城東門 東門は、弘前城の三の丸東側の枡形に位置しており、慶長15年(1610年)に建てられました。 弘前城東門は、江戸時代初期の城門建築の遺構として大変貴重な事から昭和28年(1953年)に国指定重要文化財に指定され […]