沖縄県(おきなわけん)は、日本で最も西に位置する行政区画及び地方公共団体。

沖縄本島・宮古島・石垣島など多くの島々から構成されています。

県庁所在地及び最大の都市は那覇市。

沖縄

沖縄本島、宮古島、石垣島など多くの島々から構成されており、東シナ海と太平洋に挟まれています。

面積は2,281平方キロメートルで、日本の都道府県では小さい順に香川県、大阪府、東京都に次いで第4位です。

人口は約146万人で、日本の都道府県では第28位です。

沖縄

沖縄県はほぼ全域が亜熱帯気候であり、一部は熱帯に属します12。年間を通して温暖な気候であり、最低気温が氷点下以下になることはほとんどありません。

海上輸送路や軍事的要地として重要な場所に位置し、多数の在日米軍基地が存在します。

沖縄

沖縄県は歴史的経緯から、宗教、文化、風習、人名や方言、料理や食文化などが日本本土との差異が大きいです。

かつては琉球王国という独立した国家でしたが、1879年に日本に併合されました。

戦後はアメリカの施政権下に置かれましたが、1972年に日本に返還されました。

沖縄

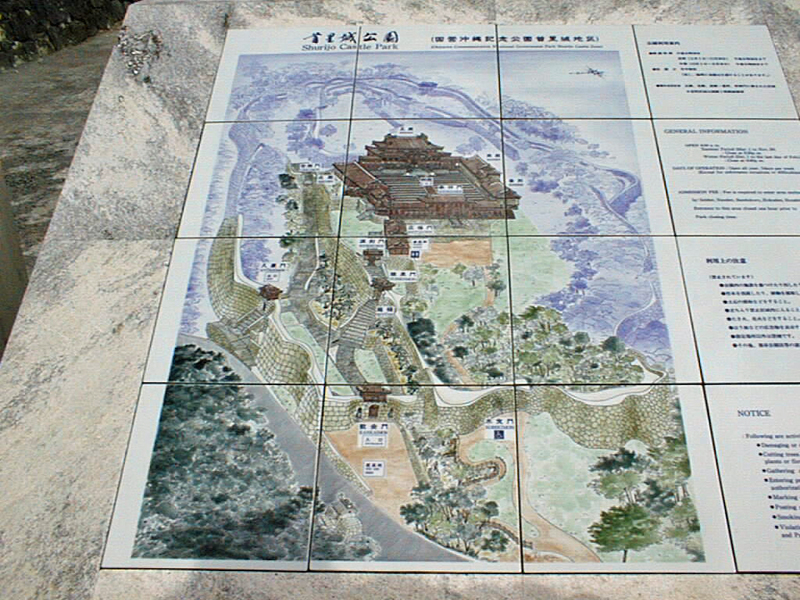

首里城は、沖縄県那覇市首里にあったグスク(城)で、琉球王国の王城でした。

別名「御城(ウグシク)」とも呼ばれます。築城の年代や築城主は明らかになっていませんが、発掘調査などの結果から、13世紀末から14世紀には存在していたと推定されています。

首里城は、三山時代には中山の城として用いられ、尚巴志が三山を統一し琉球王朝を立てると、王家の居城として栄えました。

首里城は数度にわたり焼失しましたが、その都度再建されました。

1879年に琉球処分により廃城となり、その後沖縄神社や琉球大学の用地として利用されました。

1945年の沖縄戦でほぼ全壊しましたが、1980年代末から復元工事が行われ、1992年に正殿などが復元されました。

2000年には「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録されました。

しかし2019年10月31日の深夜に火災が発生し、正殿を始めとする多くの復元建築物が全焼しました。

沖縄

沖縄県国頭郡本部町にある海洋博公園内、沖縄美ら海水族館。

「チュらうみ」とは沖縄の言葉で「清ら(しい)海」という意味です。

沖縄

沖縄水族館では、神秘に満ちた沖縄の生き物たちの雄大な世界が広がります。

太陽の光が降りそそぐ「サンゴの海」水槽では800群体のサンゴを飼育展示しています。

そして、世界最大の魚ジンベエザメや、世界初の繁殖に成功したナンヨウマンタが観察できる大迫力の巨大水槽「黒潮の海」。

さらに謎に包まれた沖縄の深海を再現した「深層の海」水槽へと、沖縄の海を丸ごと体感できます。

沖縄

沖縄

沖縄

沖縄水族館は、沖縄の海との出会いをコンセプトに、イノー(沖縄の方言でサンゴ礁の縁の浅瀬のこと)、

珊瑚礁、黒潮の海、深海と様々な海の生物を紹介しています。

また、イルカショーやエサやり体験なども楽しめます。

沖縄

沖縄

沖縄

名勝「仏ヶ浦」

青森県下北郡佐井村長後縫道石国有林地内、名勝「仏ヶ浦」。 凝灰岩が長年の風雨と荒波に削り取られ、その姿は仏を想わせ、神秘的な景観を見せます。 駐車場から海岸まで遊歩道が整備されています。 仏ヶ浦は、青森県下北半島の西岸に […]

沖縄

沖縄県(おきなわけん)は、日本で最も西に位置する行政区画及び地方公共団体。 沖縄本島・宮古島・石垣島など多くの島々から構成されています。 県庁所在地及び最大の都市は那覇市。 沖縄本島、宮古島、石垣島など多くの島々から構成 […]

下田海中水族館

静岡県下田市3-22-31、下田海中水族館。 下田海中水族館は、伊豆を代表する水族館であり、約300種類およそ10000点の海の生物たちが暮らしています。 アットホームな雰囲気の館内です。 自然の入り江に浮かんだアクアド […]

諸国漫遊

全国を旅した記録。観光地、名所旧跡、テーマパーク、まつりなど。 一覧にしてみました。こうして記録しておかなければ忘れてしまいそう。自分でまた見て、記憶を新たにして、また行ってみようかなあとも思います。いっしょに 旅行した […]

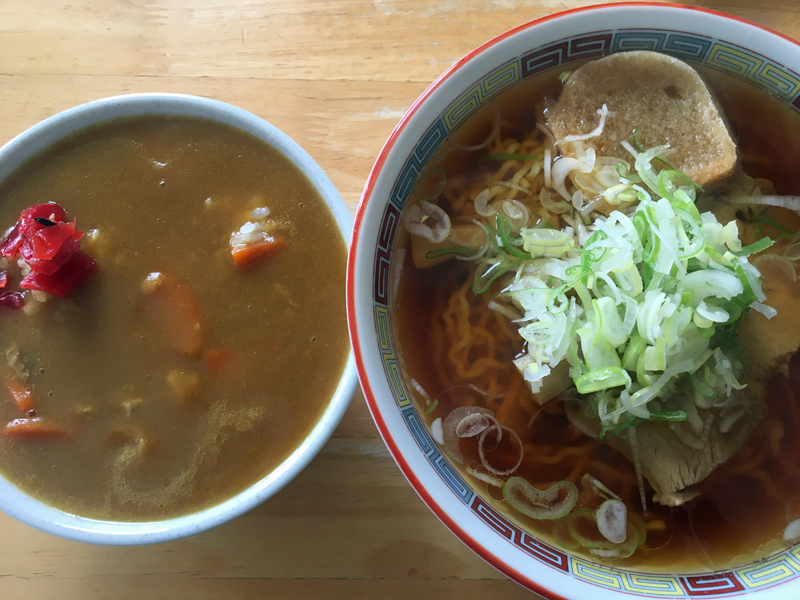

今日はどこで、ランチ・・・。

サラーリマンの楽しみは何といっても昼食。

今日はどこで、ランチ・・・。

気分次第、仕事がらみもあり、迷いながらも結局ここかという時もあります。

人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり

人々は城であり、人々は石垣であり、人々は堀である。 情けは味方であり、仇は敵である。 この古い諺は、人々の関係性と感情について深い洞察を提供しています。 城は防御のために築かれ、石垣は城を支え、堀は城を守る役割を果たしま […]

二の丸辰巳櫓(にのまるたつみやぐら)、弘前公園

青森県弘前市、弘前公園、二の丸辰巳櫓。 二の丸辰巳櫓(にのまるたつみやぐら)は、弘前公園にある弘前城の櫓(やぐら)の一つです。 櫓とは、城郭に取りつく敵への攻撃や物見のために造られた塔のような建物です。 二の丸辰巳櫓は、 […]