弘前ねぷたまつり、毎年8月1日~8月7日開催。最終日は、「七日日(なぬかび)」として午前中運行されます。

ねぷたまつりの由来は、

平安時代の初期、征夷大将軍・坂上田村麻呂が、蝦夷をおびき出すために大きな人形を作ったといわれています。

弘前ねぷたまつり

ねぷたまつりの由来は、

文禄2年(1593年)7月に藩祖津軽為信が京都滞在中に盂蘭盆会で二間四方の大燈籠を出したといわれています。

弘前ねぷたまつり

ねぷたまつりの由来は、

江戸時代の元禄期後半からの「七夕祭りの松明流し・精霊流し・眠り流し」や「盆灯籠」などが融合変化し、現在のねぷたに発展してきたといわれています。

弘前ねぷたまつり

ねぷたまつりの語源は、眠り流し、ねむた流し、ねむた、ねぷたといわれています。

弘前ねぷたまつり

明治から昭和初期にかけて、主に当時の弘前市内に複数あった町道場に通う士族や平民の子弟らを中心とした若者達が作り練り歩いたねぷたでは、他の道場または町会のねぷたと出くわすと、相手のねぷたに石を投げつけたり、竹槍や木刀等で乱闘したりすることがありました。これが、けんかねぷたといわれています。その名残が「石打無用」という言葉になって、ねぷたの肩部分などに記されているものもあります。

弘前ねぷたまつり

1980年(昭和55年)、「弘前のねぷた」が国の重要無形民俗文化財に指定されました。

弘前ねぷたまつり

1996年(平成8年)、弘前ねぷた囃子が「日本の音風景100選」に認定されました。

弘前ねぷたまつり

2011年(平成23年)は東日本大震災犠牲者への鎮魂や弘前城築城400年祭記念などをテーマに、7月31日に特別運行・8月7日になぬか日スペシャルが行われました。

弘前ねぷたまつり

8月1日、2日は、参加団体を2日に分けて審査が行われます。

弘前ねぷたまつり

運行コース

8月1日から 4日:土手町コース(午後7時運行開始)雨天決行

桜大通り – 一番町 – 下土手町 – 中土手町 – 土手町十文字

弘前ねぷたまつり

運行コース

8月5日、 6日:駅前コース(午後7時運行開始)雨天中止

中央通り(弘前郵便局付近)- 弘前駅前 – 大町 – 上土手町

8月7日:土手町コース(午前10時運行開始)雨天中止

上土手町(弘善商会付近)- 中土手町 – 下土手町 – 一番町

青森県中津軽郡西目屋村、暗門滝(あんもんのたき)は、岩木川上流の白神山地内の暗門川にあります。

3つの滝から構成されています。

上流側から高さ42メートルの第一の滝

その200メートル下流に同37メートルの第二の滝

さらに160メートル下流に同26メートルの第三の滝があります。

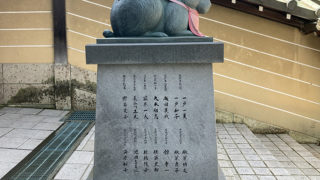

過ぎたるは猶お及ばざるが如し

適当な程度を超えているのは、不足と同じ。中庸が大切であるたとえです。 「過ぎたるは猶お及ばざるが如し」ということわざをあります。これは、適度なことが一番良いという意味です。