青森県弘前市、弘前さくらまつり。毎年弘前公園にて、4月中頃から5月初めまで、開催されます。

弘前城公園の本丸の風景、宴会をしています。

弘前さくらまつり

弘前さくらまつりの歴史、変遷その1

1715年(正徳5年) – 弘前藩士が25本のカスミザクラなどを京都から取り寄せ、園内に植栽。

1882年(明治15年) – 旧藩士である菊池楯衛が、ソメイヨシノ1,000本を植栽。

1897年(明治30年) – 再び1,000本を植栽。その後も市民の寄付などで植栽される。

1916年(大正5年) – 夜桜の見物が大盛況であった。

1918年(大正7年) – 5月3日から1週間、弘前商工会主催の第1回観桜会が開催される。

1919年(大正8年) – 食堂、花見だんご、喫茶店などが出店する。

1922年(大正11年) – 弘前競技場で第1回「自転車競走」を開催。

枝垂れ桜が枝垂れています。

弘前さくらまつり

夜桜を楽しんだ後は、夜の手漕ぎボートを楽しもう。西濠ボート乗り場、散った桜が流れていきます。

弘前さくらまつり

弘前城公園内の桜の古銘木。日本最大幹周のソメイヨシノで、幹周は537センチ、樹高は10メートル。植栽時期は最古のソメイヨシノと同じ1882年(明治15年)という可能性もありますが、少なくとも1901年(明治34年)には植栽されていたものと思われ、推定樹齢は100年以上。三の丸北側の緑の相談所・中庭にあります。

弘前さくらまつり

桜のトンネルです。歩道の両側に桜の木があり、満開になるとそれはみごとになります。

弘前さくらまつり

西堀にかかる春陽橋、絶好の撮影スポットで、夜も昼もたいへんなにぎわいです。

弘前さくらまつり

弘前さくらまつりの歴史、変遷その2

1931年(昭和6年) – 第1回「広告祭」を開催(1935年(昭和10年)まで開催)。

1932年(昭和7年) – 第1回「輓馬競争」を開催(1942年(昭和17年)まで開催)。

1935年(昭和10年) – 夜の照明が投光器に替わる。

1938年(昭和13年) – 名称を「弘前時局と櫻の催し」へ変更。

1939年(昭和14年) – 戦時体制での物資統制の影響で釘の入手困難となり、露店の建設が難航。

1940年(昭和15年) – 名称を「弘前櫻の催し」へ変更。

1944年(昭和19年) – 弘前公園を食糧増産のために畑化することを決定。

1944年(昭和19年)-1946年(昭和21年) – 観桜会の開催が中断。

散った桜の花びらが橋のしたを流れていきます。

弘前さくらまつり

弘前公園、春陽橋、西濠の早朝の風景。

弘前公園、春陽橋、西濠

着物の姿の二人の女性、桜と朱色の春陽橋、お似合いです。

弘前さくらまつり

ほぼ満開の桜、存在感があり、迫力です。そんな桜の隙間から撮影しました。

弘前さくらまつり

外堀沿いの歩道には、企業名がはいった灯篭が並べられます。これもコロナの影響からです。昔からの風景がなくなり、残念です。

弘前さくらまつり

夜桜の楽しみ方は人それぞれ。

弘前さくらまつり

桜の間から岩木山を望む、いつからか、撮影スポットになりました。天気の良い日、風のない日が最高です。この風景が最高です。

弘前さくらまつり

これが皆さんが撮影していた風景です。外堀の水と桜と岩木山。

弘前さくらまつり

桜のトンネルの向かい側にも、桜のトンネルがあります。

弘前さくらまつり

弘前さくらまつりの歴史、変遷その3

1946年(昭和21年) – 見世物小屋などの出る花見が復活。

1947年(昭和22年) – 観桜会を正式に再開。

1961年 (昭和36年)- 名称を「弘前さくらまつり」に変更。

1989年(平成元年) – 本丸、北の郭、二の丸を有料化。

2011年(平成23年) – キグレNewサーカス倒産直後初のオートバイサーカス開催。

2012年(平成24年) – 公園内無線LAN無料Wireless供用開始。

2020年(令和2年) – 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、開催中止。それに伴い弘前公園も4月10日18時から5月17日まで閉鎖された。

桜まつりが始まる前に開花してしまいました。咲き始めた桜と大きく膨らんだ蕾。

弘前さくらまつり

早朝の人影がない桜のトンネル。

弘前さくらまつり

弘前市役所前、追手門が見える場所から、三脚を使いスローシャッターでの撮影。

弘前さくらまつり

日本一とも称される弘前桜まつりです。例年4月下旬から5月上旬にかけて、約2600本の桜が咲き誇り、約200万人の観光客が訪れます。夜にはライトアップされた桜を楽しむことができます。また、さまざまなイベントや出店もあります。

六曜(ろくよう、りくよう)

六曜(ろくよう、りくよう)は、先勝(せんしょう/せんかち)・友引(ともびき)・先負(せんぷ/せんぶ/せんまけ)・仏滅(ぶつめつ)・大安(たいあん)・赤口(しゃっこう/しゃっく)。 先勝は、早くことを済ませてしまうことが良 […]

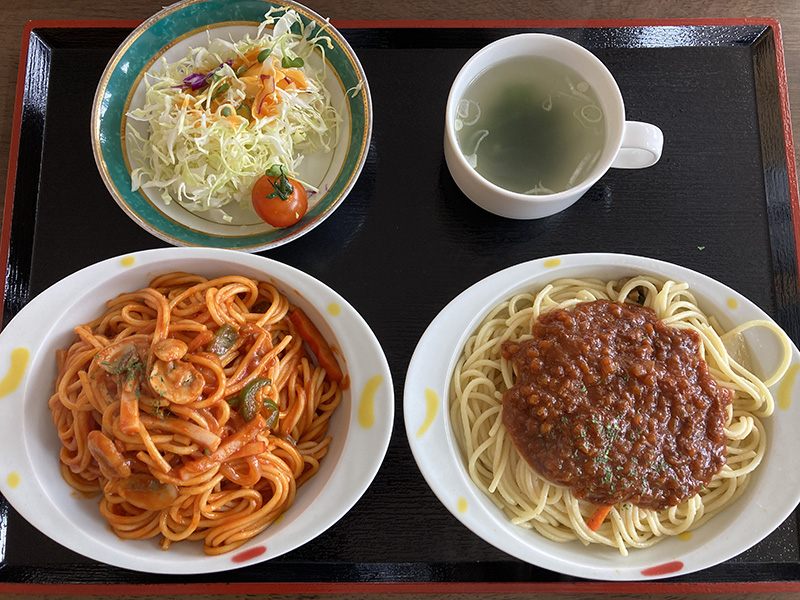

ラーメン、中華そば巡り!

青森県弘前市、津軽一円を巡ります!

まだまだ行ったことのない、お店があります。

由らしむべし知らしむべからず

由らしむべし知らしむべからずは、論語・泰伯にある孔子の言葉で、為政者が定めた法律によって人民を従わせることはできるが、その法律の道理を理解させるのは難しいという意味です。 日本では、江戸時代には、為政者は人民に法律の理由 […]