義経寺

青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩家ノ上76、義経寺。

義経寺は、源義経が海峡を渡る際に祈ったという観音像を祀る寺で、津軽三十三観音の19番札所です。

源義経が奥州から蝦夷へ渡る際に、厩岩と呼ばれる巨岩の上に観音像を祀り、海を渡るための龍馬を得たという伝説にちなんでいます。

寛文7年(1667年)に円空和尚がこの観音像を発見し、寺を建立したとされます。

義経寺

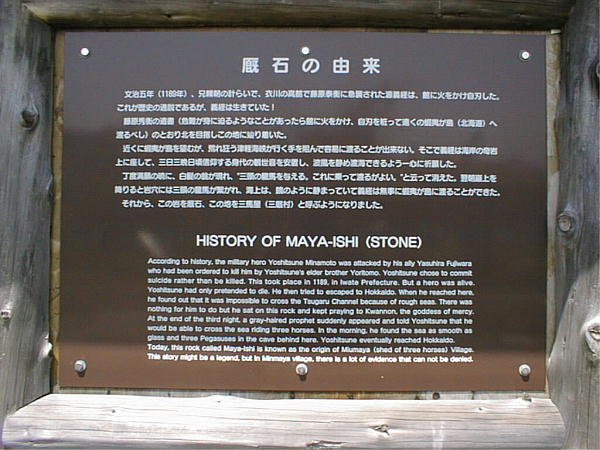

義経寺厩岩(まやいし)は、義経伝説に関係する岩で、外ヶ浜町三厩にあります。

義経寺

伝説では、源義経が津軽海峡を渡る際に、この岩の上で観音像に祈り、三頭の竜馬を得て海を渡ったと言われています。

この岩は、かつては海岸にあったが、現在は埋め立てられて陸上にあります。

この地名の三厩(みんまや)は、三馬屋(みうまや)から来たとされています。

厩岩(まやいし)

二の丸辰巳櫓(にのまるたつみやぐら)

青森県弘前市、弘前公園、二の丸辰巳櫓。 二の丸辰巳櫓(にのまるたつみやぐら)は、弘前公園にある弘前城の櫓(やぐら)の一つです。 櫓とは、城郭に取りつく敵への攻撃や物見のために造られた塔のような建物です。 二の丸辰巳櫓は、 […]

津軽ダム

青森県中津軽郡西目屋村大字藤川、津軽ダム。 高さ97.2m、堤頂長342mの重力式コンクリートダム。 津軽ダムは岩木川総合開発事業の中心として建設されました。 治水: 岩木川の洪水被害を軽減するため。 灌漑: 津軽平野 […]

新寺町稲荷神社

青森県弘前市新寺町33、新寺町稲荷神社。 新寺町稲荷神社は、宝永5年(1708年)に創建されました。 4代津軽藩主津軽信政公の意向で創建された神社で、雷門浅草寺境内にあった「熊谷稲荷」から勧請したものです。 かつては、7 […]

ラーメン、中華そば巡り!

青森県弘前市、津軽一円を巡ります!

まだまだ行ったことのない、お店があります。

自由でいるには 自分で責任が取れなければいけない

自由でいるには 自分で責任が取れなければいけない。 自由とは、自分の行動や選択に対して責任を持つことを含んでいます。 自由は、自分自身の意志で行動する能力を意味しますが、それは同時に、その結果に対する責任も伴います。 し […]